日本ヨガ心理学協会 代表理事 SATORUです。

この記事はAIではなく人間が経験から手入力で作成しました。

心と身体は繋がっている

「心と体はつながっている 」なんとなく耳にしたことはあるけれど、正直「本当に?」と思ったことはありませんか?僕自身もそう感じていました。

でも、このページでは、心と体のつながりについて、誰でも納得できるように、論理的に解説していきます。

実はこの内容、これまで日本ヨガ心理学協会の講座でしか公開していなかった、とても貴重な情報です。今回、特別にブログでシェアしますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

腰痛は抑圧された感情である

「腰痛は抑圧された感情が原因だ」と聞いたことはありますか?

これをすんなり信じられる人もいるでしょう。でも、正直なところ、一般の人が聞くと、たいてい「なんだか怪しいスピリチュアルみたいな話だな」と思ってしまうものです。

皆さんの周りにも、きっとそう感じるタイプの人がいるはずです。あなた自信がそうかもしません。

このブログを読むことで、なぜ腰痛が感情と関係しているのか、つまりは「心と身体のつながり」を論理的に理解して、それを人に説明できるようになってもらいたいです。

では進めます。

ストレスが溜まると胃潰瘍になる

先ほどの「腰痛は抑圧された感情が原因である」という話、信じられないと思う人もいるかもしれませんね。

では、こんな話はどうでしょう。「ストレスが溜まると胃潰瘍になる」。

これに対して「怪しい」「そんなこと言うな」と否定する人は、ほとんどいませんよね。体の詳しい知識がなくても、多くの人が納得できる話だからです。

不思議だと思いませんか? 同じ“心やストレスが体に影響する”という話なのに、腰痛だと怪しいと感じる。でも胃潰瘍だと、誰も怪しいとは思わない。

この理論は下段で解説します。

論理的な裏付け

心と身体のつながりは、さまざまな理論で研究されています。中には科学的に証明されている理論もあります。

心理学的な研究

ここではこういった理論がることを紹介するにとどめています。

『The Body Keeps the Scoree(邦題:心と身体が記憶するトラウマ)』

ヴェッセル・バンデアコーク(Bessel van der Kolk, 1943年〜)

アメリカの精神科医で、トラウマ研究の第一人者です。

代表作に『The Body Keeps the Score(邦題:心と身体が記憶するトラウマ)』があります。

彼の研究では、過去の心的外傷(トラウマ)が心だけでなく身体にも影響を及ぼすことを示しています。例えば、トラウマ体験が慢性的な筋肉の緊張や痛みとして体に残ることがあります。つまり、心で経験したことが体に「記憶される」ということです。

ゲシュタルト心理学

フレデリック・パールズ(1893年〜1970年)

ドイツ出身の精神科医で、アメリカでゲシュタルト療法を発展させました。

代表作は『Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality(邦題:ゲシュタルト療法)』。

この療法では、心と体は切り離せないものと考えられています。身体の緊張や呼吸の変化は感情の状態と密接に結びついており、体を通して心の状態を観察することができます。

ポリベーガル理論

スティーブン・ポージス(Stephen Porges, 1948年〜)

アメリカの神経科学者で、代表作に『The Polyvagal Theory』があります。

自律神経系の働きを中心に、心と体のつながりを説明する理論です。感情の状態やストレス反応が自律神経を通して身体に現れるため、心が乱れると呼吸や筋肉、消化などの身体反応にも影響が出ることが示されています。

アダルトチルドレン理論

ジョン・ブラッドショー(933年〜2003年)

アメリカの心理学者ジョン・ブラッドショーによって提唱され、1980年代に広く知られるようになりました。

代表作は『Adult Children of Alcoholics』など。

幼少期の環境や家族関係が心に影響するだけでなく、身体の反応にも影響することがわかっています。過去の経験に基づく感情パターンや防衛的な心の反応が、慢性的な身体の緊張や痛みとして現れることがあります。

参考

身体的な仕組み

自律神経の仕組み

自律神経とは

つまり超シンプルにいうならば「身体を管理している神経」である。

自律神経が乱れると当然、身体が乱れる。

自律神経が乱れる原因

「厚生労働省によれば、自律神経の乱れは生活リズムや気候といった体の要因だけでなく、ストレスといった心の要因でも起こり、特にストレスが大きな原因になりやすいとされています。」

「自律神経がストレスで乱れる」これを疑う人はいるだろうか?まずいませんね。

言い換えると「心が乱れると自律神経も乱れる」ということです。

考えてみれば不思議ではないですか?人間の体を管理している自立神経は心の影響を受ける。

あえてここは神経のことを「パーツ」と呼びますが、人間は「体も心も同じパーツを使用している」ことになる。

だから、心が傷めば身体も傷める。当然のことかもしれないです。

脳の仕組み

いよいよ冒頭でお話しした

・「ストレスで胃潰瘍になる」「抑圧された感情から腰痛になる」仕組みを解説します。

まず脳の仕組みを知ってください。

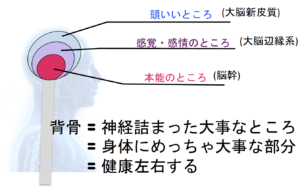

大脳新皮質

大脳新皮質は、人間の脳の表面をおおっている部分で、「考える・感じる・記憶する」といった高い働きを担っています。感情や本能を司る脳よりも新しく発達した部分で、人間らしい思考や創造、理性のコントロールを可能にしています。

大脳辺縁系

大脳辺縁系は、感情や本能をつかさどる脳の中心部分です。特徴的なのは、自律神経と強く結びついており、感情の変化がすぐに心拍・呼吸・発汗など身体の反応にあらわれるという点です。つまり「心の動きが体の反応に直結する」働きを担っています。

まとめるとこうです。このくらいシンプルに考えないと頭がパンクします。

大脳新皮質:頭のいい思考回路です。

大脳辺縁系:感情や感覚で、身体と直結。

図にするとこうです。

これは仮説ですが、

大脳新皮質(頭いいところ)では、「私は会社に行ってもっと仕事がしたい。そうしないと社会人として恥ずかしいストレスなんて何も溜まっていない。ちゃんと出世もしているし昇給もしている。」

大脳辺縁系(感情のところ)では「本当は休んでほしいそしてないより、人目なんか気にしないでもっと自由に生きてほしい。」

『意見が分かれている』とする。人間は本心(感情)に蓋をすることができる、いわば「優れ機能を持った動物」です。

そんな優れ機能を持っているから人間は、本当はいやでも、笑顔でOKですとこたえることができる。

・本当は嫌なのに残業している。

・本当は言いたいのに、言わない。

・本当は好きでも、そんなそぶりを見せない。

それらはある意味、人間として生きていく上で仕方ないです。それがなければ社会は回りません。

本能(感情)通りに生きていたら、人間社会は成り立たない。

それを大脳新皮質(頭いいところ)で押さえ込むこともできるのが人間の能力です。理性ともいえます。

しかし、それが行きすぎた結果、自分でも抑え込んだ感情に気づかないくらいの時があります。

あなたも人生で一度くらい、自分が本当は嫌だった・・・本当は嬉しかった・・・・

と後から自分の感情に気づいたことがあると思います。それくらい人間は「自分の感情」すらわからない時があるのです。

抑圧された感情

さて、その抑え込んだ感情はどこにいくのでしょうか?それが抑圧された感情です。

先述した、大脳辺縁系のおさらい。

大脳辺縁系:感情や感覚で、身体と直結。

でした。そう、身体と直結しています。

抑え込んだ感情、少々、子供ぽい表現になりますが、押さえ付けられた大脳辺縁系は爆発すると身体をめちゃくちゃにします。

自律神経を介して、身体をとんでもないことにします。

自律神経が乱れると人間は何の不調に発展してもおかしくないです。

「腰痛は抑圧された感情である」の正体

それは自分でも気づかない抑え込んだ感情(大脳辺縁系)が大暴れして、自律神経を乱し、腰に血液を送らなくなり痛みを発しているのかもしれません。

ある人は、腰痛、ある人は頭痛、ある人は、めまい、リウマチ、線維筋痛症、子宮筋腫・・・

何に発展しても不思議ではありません。

無意識

「抑圧された感情」と言われても、本人には自覚がないのが厄介です。

抑圧しているのだから気づかなくて当たり前です。それを心理学用語で「無意識」と言います。

とはいえ専門用語というほど難しくはなく、日常的に使う言葉です。

抑圧された感情を癒さなければ、体に不調が現れることがある。

と言われても、自分でも気づいていない感情をどうやって癒すのか?

ここで「身体と心は一つ」という考え方がやってくるわけです。

自分でも気づいていない抑圧された感情は大脳辺縁系(感情のところ)にあります。それが無意識です。

下記を繰り返しますが。

大脳辺縁系:感情や感覚で、身体と直結。

そうです、体に直結していたのです。

つまり身体の不調が、心が要因と仮定すると、身体と心を両面から整える必要があります。

心と身体を整える

ヨガの本質

「ヨガ」と聞くと、どんなイメージが浮かびますか?

多くの方にとっては、ダイエットやフィットネスの延長として捉えられるかもしれません。

一方で、「心にアプローチするヨガ」というと、今度は極端にインドの僧侶の修行のような、ストイックで難解なものを思い浮かべる人もいるでしょう。

ヨガはの本質は「体から心にアプローチする」方法であり、体と心の両面を同時に整えていくための術なのです。

体を動かすことで心が整い、心が整うことでまた体も軽やかになる。その循環こそが、ヨガの本当の魅力だといえます。

無意識へのアプローチ

ヨガをしている時は、身体を使って無意識にアプローチしているとも言い換えられます。

※どんなヨガでも良いわけではなく、内観できるヨガでないとその効果は薄いですが。

ヨガ×心理学メソッド

日本ヨガ心理学協会が提唱するヨガ×心理学メソッドを簡単に記しておきます。

①自己肯定感が高まるヨガ×心理学

自己肯定感を高めることは「自分を好きになる」「自信満々」ということではありません。

むしろもっとハードルを下げて、「自分はこれでいいんだな」と感じれることです。それは思考だけではなく

五感で感じる必要があります。

YouTube動画でもそのメソッドの片鱗を無料で公開しているのでぜひやってみてください。ヨガ未経験の方も取り入れられるくらい優しいヨガです。

参考

→ヨガで自己肯定感が高まるしくみ | ありのままの自分を愛するの誤解

②ヨガ×心理学 ヨガリボーン®

ヨガ×心理学の融合を目指して開発したのが、日本ヨガ心理学協会のオリジナルメソッド ヨガリボーン® です。

このメソッドでは、深く内観できるヨガ誘導の言葉で無意識にアプローチした瞬間に、心理学のワーク(エンプティチェアなど)を行います。

協会が運営する山梨県北杜市白州町にある リトリートセンターHuman BeING Hakushu では、自然に囲まれた環境の中で、

日常の慌ただしい時間から離れてじっくりと自分と向き合うことができるのも、自分と向き合う上で大切な要因です。

年間を通じて数回ヨガ&瞑想リトリートを開催していますのでご興味ある方はぜひリトリートでお会いしましょう。かけがえのない仲間とも出会えるでしょう。

ヨガ心理学のメールマガジン

身体と心を整える上で必要不可欠な知識が詰まっています。

(解除はいつでもカンタンに出来ます。)